|

|

|

広めの玄関ホール

ようこそ ようこそ

誰かが、わが家を訪問した時に「私達はあなたを心から歓迎しています」

という

メッセージが伝わる家にしたいと私たち夫婦は考えていた。

考えてみれば、靴を脱いで上がってもらう来客は限られている。玄関での立ち話が多い。

私がちょっとした用事で誰かの家に行く。靴を脱いで上がるほどの用事ではない。

すると、このような応対が多い。その家の人は玄関を開けるが、開けたドアを手で押さえたまま話をするという光景だ。

その家の人は、家の中にいるでもなく、外に出るでもない。私も半ドアの前で

話し続ける。この不自然な格好で30分以上も話が続くこともある。押さえたままの腕が疲れているようだ。

来客を中に入れるでもなく、自分が外に出るでもないという微妙な位置は、日本人の対人関係の距離感を反映しているように思う。

しかし、私も妻もあれでは「歓迎しています」というメッセージを伝えられないと思った。

そこで、靴を脱がなくても家の中に入って、場合によっては座って話ができる空間がいいと思った。

そのためにはタタキを広くして、そこにベンチを置くという案になった。くつろげる玄関という発想だ。

また、妻は近隣の子どもに英語を教えている。クラスが始まる前に子どもが待っていたり、迎えのお母さんが

くつろげるような空間も欲しかった。

タタキとホールでユニットを一つ使うことにした。しかし吹き抜けでもないので、最近の大きな玄関と

比べれば決して大きくはないのかもしれない。

玄関ドアを開けると、奥行きが4.5メートル、幅が2.4メートルのホールになっている。

タタキの奥行きは1.7メートル。本当はタタキの部分を奥行き4.5メートルの半分以上取りたかった。

西山さんからは「タタキはどれだけの広さでも取れます」と聞いていた。しかし、途中で構造上無理という

ことが分かった。

「最大1.7メートルが限界です」と言われた時にはかなり落胆した。

でも西山さんに食って掛かっても仕方ないので、1.7メートルで諦めることにした。

ハイムで構造上できないことは、どんなに怒っても、懇願してもできない。

少し違うことをする場合には、初めの段階から設計での確認が必要だと感じた。

「これもユニット工法の功罪だな」と思った。

「でも、1.7メートルでもベンチを置くスペースは十分にある」と意識を変えた。

また、前のセッションで、Tさんのご主人がハイムの大工さんだということを記した。

Tさんのご主人に、家のプランを見てもらった時に、

「家の大きさと比較して、この玄関は広すぎますね。半分で十分」と言われてしまった。

だから逆に、わが家にはこれがちょうどいい大きさなんだと納得した。

|  |

|

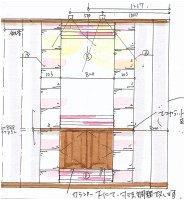

【左図の説明】 【左図の説明】

右側が玄関ドア

図の灰色の部分がタタキ部分。

緑色の部分がフローリング。

茶色部分は2メートルの長さの下駄箱。

下駄箱はテーブル・タイプで上の空間は空いている。

正面の壁にはエコカラットで飾りを付けた。

この部分はインテリア手配。

また左に曲がった壁にもニッチの飾りを付けた。

|  |

エコカラットの装飾 エコカラットの装飾

契約の第四週目(めまぐるしい六週間)にYさんの実邸を訪問したことを書いた。

玄関ホールのエコカラットの装飾が特に印象に残った。温もりと品があった。

その印象が強くて、わが家の玄関もエコカラットを貼りたいと考えた。

(エコカラットをご存知無い方は、名前で検索すれば直ぐにヒットします)

稲垣さんと相談して、イメージを伝える。そうすると稲垣さんが次回までに絵コンテを描いてくれる。

その絵を見ながら、検討を加えていく。

色やタイルの大きさ、横幅やテーブル部分の細工など…

そうやって最終的に出来たのが、下にある絵。

こんな絵を描いてもらった経験などないので、(正直なところ)とても気分が良い。

この装飾全体がインテリア手配になるので、それなりの出費になることは分かっているが

「多少の贅沢は、まあいいかぁ」という気になってくる。ケチって後悔するよりも

納得のいく家がいいなと思い始めている。

その気になったついでに、玄関ホールの奥の場所にも小さな装飾を付けることにした。ダブル装飾だ!

ああ…倹約家だったDavidは、どこに行ってしまったのか! お〜い、David 目を覚ませ!

だが、これらの装飾は予想よりも安かったのだ。

アイディアに対して見積を出してもらい、その金額を見て工事の可否を決めることができた。

|  |

稲垣さんが作ってくれた装飾のプラン。 稲垣さんが作ってくれた装飾のプラン。

イメージをクリックすると拡大します。 イメージをクリックすると拡大します。

|  |

|

|